この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

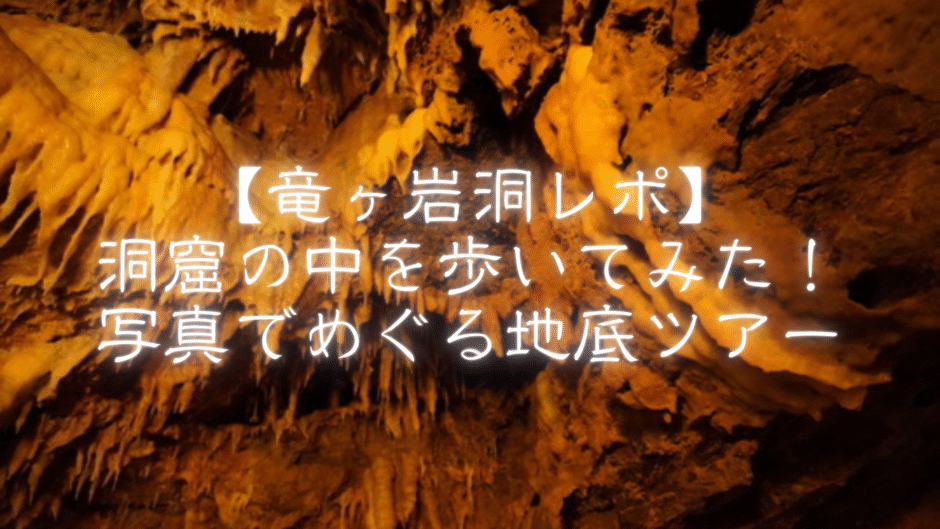

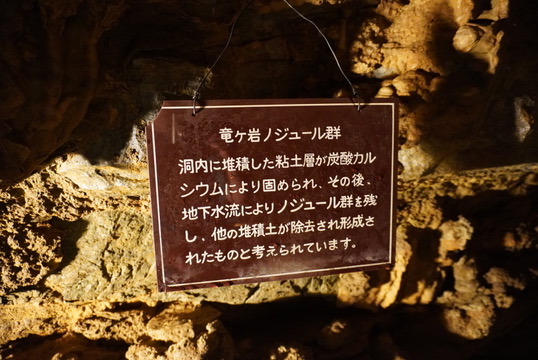

浜松市北区にある鍾乳洞「竜ヶ岩洞」へ行ってきました。

この記事では、細かい解説よりも、

「こんなところだよ〜」という雰囲気が伝わるように、

ほぼ写真でお送りします📷

あと、一眼レフ持ってったのですが、写真下手クソすぎてごめんなさい←

入口と最初のエリア

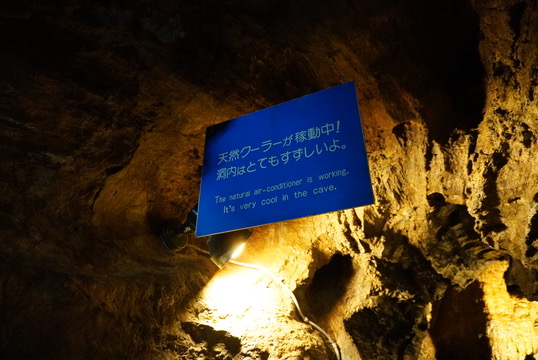

洞窟内の気温は18℃。

チケットもぎりのところにもデカデカと書かれていました。

中に入るとすぐにコウモリの展示と、コウモリの顔はめパネル。

「しつけてるから、人に慣れてます」と、入口の優しそうなおじさんがコウモリの説明しに来てくれます。

このコウモリの展示ゾーンも洞窟内のようです。

コウモリの展示ゾーンを抜けると、そこから本番スタート。

ところどころ広めの道があります。

ものすごく時間をかけて見てしまったので、後ろに人が来たら「お先どうぞ🙏」とちょいちょい譲っていました。

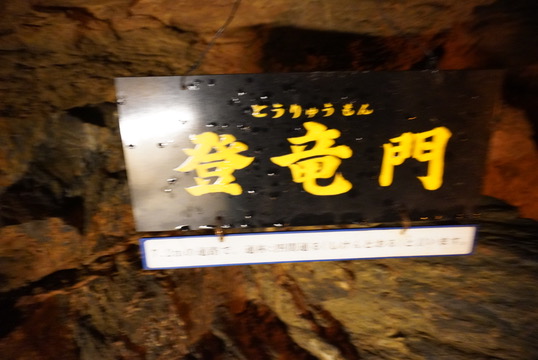

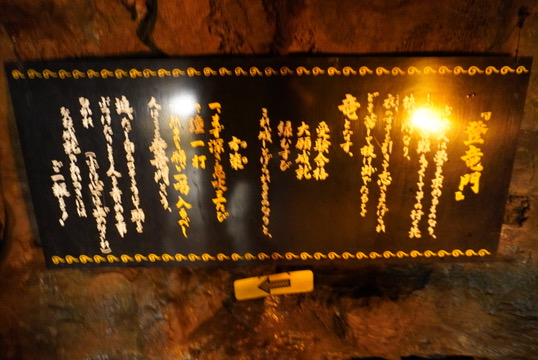

登竜門〜喜びの窓

途中、二手に分かれているところを発見。

「どっち行く?」

「俺は無理かも」

と、御夫婦がお話しているのを横目に見ながら、私は狭い方を通ってみることに。

しかし、人がたくさんいたので、時間をかけられません。

ザクッと写真を撮って、鐘を叩かずに進むことに。

めちゃくちゃ狭いですし、高さも低いです。

私は身長156cmくらいなので行けましたが、成人男性は難しいかも。

見ての通り、めっちゃ幅が狭いので背を屈めて通るのもギリギリな感じです。

リュックが引っかかりそうでしたが、標準と肥満のハザマの私は何とか通過。

良かったー、痩せてて

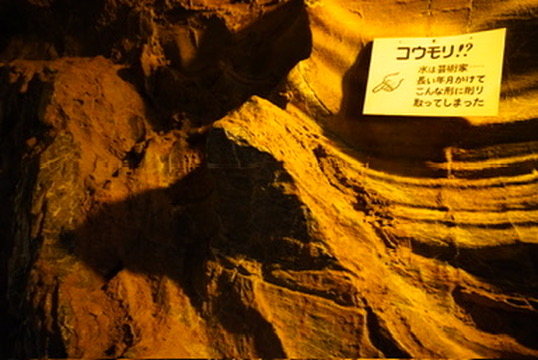

登竜門を抜けると、コウモリの間です。

天井にぶら下がる野生のコウモリ発見。

このあたりを歩いていると、コウモリが横切ってくることもあるので軽くビビります。

発掘当時「ここで鍾乳洞は終わりだろうか」と諦めかけていたとき、

タバコの煙で空気の流れに気づいたそうです。

空気の流れを信じて土を掘り進めていくと

奥にも鍾乳洞が続いていることを発見できた重要ポイントです。

今はその横を歩いて通れるので、

喜びの窓を通らなくても狭さやすごさを実感できます。

ううう、はさまりそうで怖いwww

この穴を通すのに難攻したため、当時「うらみの窓」という候補もあったですが「こんな嬉しいことはない」と”喜びの窓”と命名されたそうです。

かなり進んだように感じましたが、このへんでようやく一般公開されている部分の4分の1です。

中央エリア

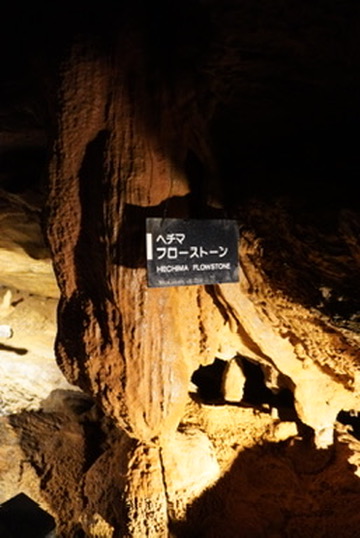

ヘチマ、マジでヘチマ。

フローストーンとは鍾乳石の形の種類の一つです。

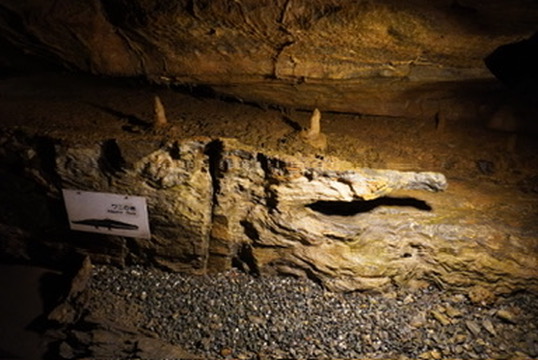

ワニだわに!!!!

めっちゃ狭く、さらに坂道になっています。

くっ!

ここは俺に任せて先へ行け!!!

ってやりたかったけど、後ろから人がいたので断念。

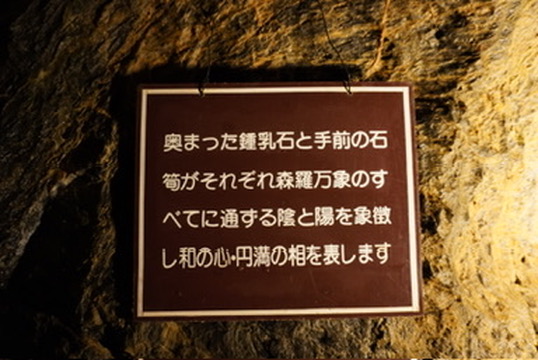

ここからはちょっとオ・ト・ナ 生命の神秘の時間(?!)

ほーう???

なるほど??

はじめはよくわからなかったのですが、心が汚れた大人なので言わんとしていることを理解できました。

これを自然が作ったってのすごいし、森羅万象・陰陽を象徴・・・

うん、なるほど。

子孫繁栄しそうだね✌

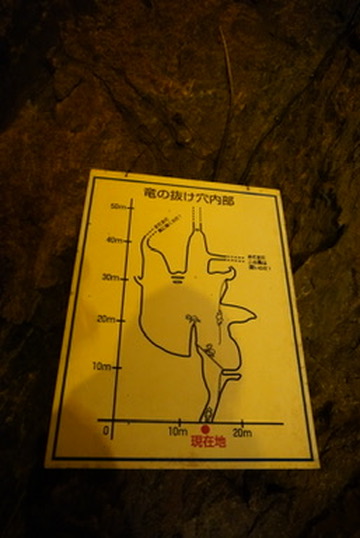

ここからは竜の抜け穴ゾーン。

上を登っていくと、更に鍾乳洞が続いているそうです。

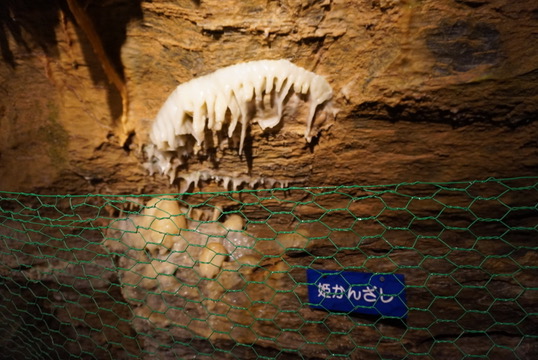

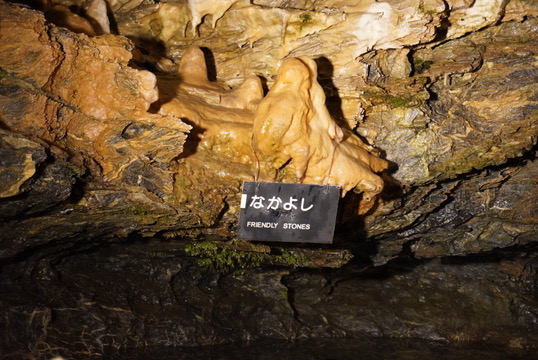

こんな感じで神々しい名前がつけられています。

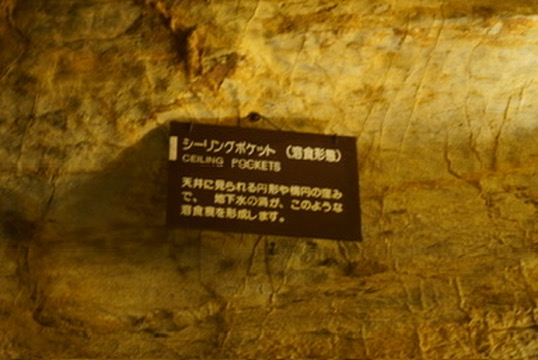

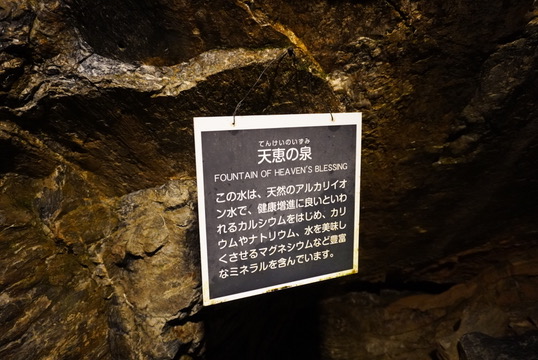

鍾乳洞の中には細い川が流れている場所や、泉になっている場所がところどころ現れます。

このあたりでようやく折り返し地点です。

黄金の大滝周辺

ザーーーーー!

っと水が落ちる音が響いてきます。

さて、ここからは撮影禁止スポット。

黄金の大滝エリアです。

滝が落ちる真横をビッショビショの階段を降りていきます。

このあたりが混むと危険なので、撮影は禁止されています。

あの”喜びの窓”を通って、この大滝を発見したときのことを思うと、胸が熱くなります。

「わーい、滝だー!」

とテンションが上がりましたが、よく考えるとここは地中。

土の中なのに、地上と同じような滝。

すごいな、やっぱり。

肉眼で見たときは「うおおおおお! マジで龍の腹っぽい!!」と思ったのですがw

写真むずかしいw

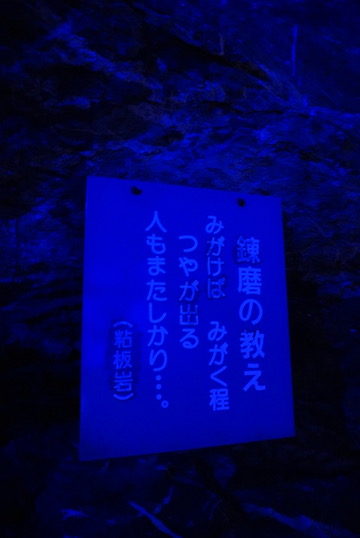

後半エリアは青い照明が増えています。

後半エリア

どういうこと?

と思ったのですが、よーく見ると宮司さんの後ろ姿のように見えます。

最終区間:出口まで

ここからラストスパートです。

竜ヶ岩洞メインの一つでもある鳳凰の間の前では、行列ができていました。

それもそのはず。

鳳凰の間は行き止まりになっているので、前の人が出てくるまで待つ必要があります。

翼を広げた鳳凰のように見えます。

この鳳凰の間にはあらゆる鍾乳石の形が集まっています。

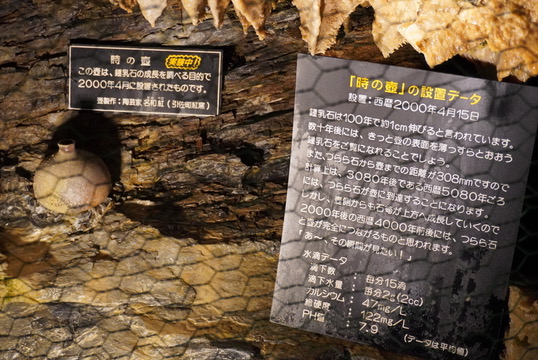

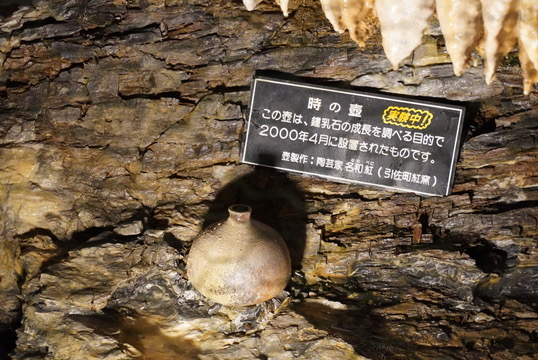

鍾乳石は1cm伸びるのに100年かかるといわれています。

鍾乳洞の中は今も地表から染み込んだ水が流れているので、

今も鍾乳石は成長し続けています。

この壺から鍾乳石が顔を出すのは何年後でしょうか。

ちょっと見にくいですが、寄り添い合って座っている人型の鍾乳石が二体。

かわいい。

そろそろ洞窟も終わり。

出口には洞窟資料館があります。

資料館には竜ヶ岩洞の歴史や、鍾乳石や鍾乳洞について、また洞窟内の生き物についての展示がありました。

洞窟内の注意点

所要時間は通常だと30分、混雑時だと45分らしいです。

私みたいにじーっくり見ると1時間以上かかります。

洞窟内は手すりがあるのですが、結構滑りやすいのでスニーカーをおすすめします。

あとね、少しですが意外と濡れます。

なにせ現在進行形で地下水が洞窟内に垂れているのです。

そして足元から冷えます。

かなり冷えます。

酷暑シーズンのため、半袖で訪れましたが足首まで長さのあるジーパンで正解でした。

冷えやすい人やお腹が弱い人はウインドブレーカーも必須です。

年中通して18℃くらいなので、冬に行くと逆にあったかいらしいけどね。

ちなみに荷物はできるだけ身軽にしたほうが良かったなーと思いました。

私はトレッキング用のリュックで行ったのですが、登竜門とか狭いとことかでちょっと後悔w

カメラとスマホ、財布、上着などの最低限の装備だけが良いかもしれません。

さてさて、竜ヶ岩洞の内部レポはこのあたりで終了です。

今回ご紹介したのは、鍾乳洞内の一部です。

めっちゃ載せたけど、これでもほんの一部!

でも、やっぱり現地で肉眼で見てもらうほうが良いので、ぜひぜひ足を運んでみてくださいね!

ちなみに竜ヶ岩洞へのアクセスなどについては

こちら↓の記事で詳しくご紹介しています。